プログラムの必修授業「現代科学技術概論Ⅰ」は、さまざまな立場から第一線で科学技術コミュニケーション活動に携わってる先生方をお呼びして講義をしていただく、オムニバス授業となっています。

第4回は当事者研究について、熊谷 晋一郎 先生(先端科学技術研究センター)にご講義いただきました。先生は脳性麻痺という身体障害を持っています。小さい頃は小児科の医師に「治療される側」だった先生が、「治療する側」として小児科の医師として現場に赴いた時、医学研究の現場と当事者の経験・知識、基準、大事なポイントにズレがあると感じたそうです。研究者と当事者を繋ぐことで両方がやりやすくなるのではないかと考え、2008年頃から当事者研究を始められました。

「当事者」とは、障害・貧困・トラウマ等、なんらかの困難を抱え、自覚している人です。当事者研究は、はじめは統合失調症という精神障害者のコミュニティーで生まれたものです。専門家に任せていては当事者にとって痒いところに手が届かないため、類似の困難を抱えた人同士で解決して知恵を生み出そうという目的で、2001年頃から始まりました。

1970年代: 障害者を健常者に近づける社会

上の画像は、先生が3歳の時の写真です(左: 立つ練習、右: 膝立ちの練習)。当時は障害を持つ身体を標準的な身体に近づけることが、本人にとっても、社会にとっても良いと信じられていた時代で、研究者も「しっかりリハビリすれば脳性麻痺は90%治る」と社会に広く発信していました。

先生も母親とリハビリを行っていましたが、あまりに痛くて毎日泣いていたとのことです。親の愛情に感謝する一方で全く手応えがないと感じていたため、母親に対し身体的攻撃や暴言で士気を下げようと試みることすらしたと語っていらっしゃいました。

1980年代に入って、研究の世界でリハビリはほとんど効果がないと明らかになった時、梯子をはずされたような気持ちになりました。先生は、自分が研究者としていま産出している知識も、どこかで当事者を苦しめているかもしれない、という思いを常に抱えているとのことです。

1980年代: 医学モデル(impairments)から社会モデル(disabilities)へ

1970年代までは「皮膚の内側に原因がある」、つまり当事者の身体に問題があるとの見方が主流で、当事者の問題(impairments)をなるべく減らすことこそが至上命題でした。これを医学モデルと呼びます。しかし1980年代からは「皮膚の外側に原因がある」、つまり誰にとっても使い勝手の良い環境になっているわけではないので、最も重要な目的は環境の問題(disabilities)をなくすことだという考え方に変化しました。これを社会モデルと呼びます。impairmentsを減らすことも選択肢として残しつつ、環境への介入も選択肢とするということです。多数派と少数派の間に生じるなんらかの齟齬こそが障害(disabilities)と言えます。社会モデルの登場によって、当事者は「この身体のままで承認されて良いのだ」と自分に価値を感じられるようになりました。

働く上で困ること

当事者から見ると、職業で求められる手技にも障害(disabilities)はあります。特に、先生のように医学分野で働く場合は、自分独自のやり方でやると安全性が下がってしまうかもしれないという懸念があります。

そこで先生が編み出した解決策は、本質を考えることです。具体的には、①適度に抽象度を高め、②手段の冗長性を増やし、自分の身体でできる手法を考えます。本質を問うことでD&I(Diversity & Inclusion; 多様性と包摂)が促進されると言えます。

手法を増やすことは、非当事者にとってもメリットとなります。手法が1つしかない状況では、何らかの危機によってその手法が絶たれた時に困ります。新しい手法を開拓することで、そのような危機にも耐えうるコミュニティにすることができると考えられます。

社会モデルからASDについて考える

身体障害をdisabilitiesと捉えることは比較的わかりやすいですが、発達障害や精神障害はどうでしょうか。ここでは自閉スペクトラム症(ASD)について考えてみます。

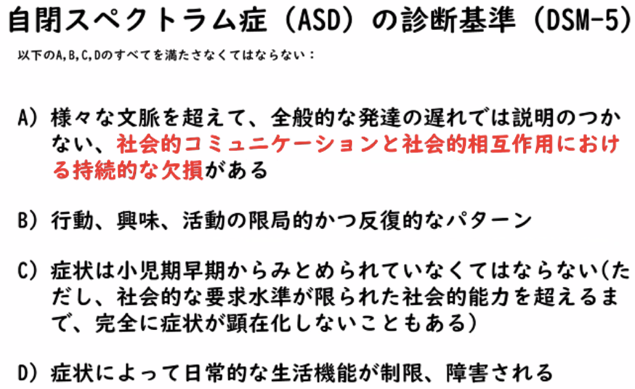

米国精神医学会が定める診断基準(DSM-5)によると、上の画像にあるA, B, C, Dの4つの条件全てを満たす人はASDと診断されます。赤字部分はいわゆる「コミュ障」と呼ばれるものを指しています。コミュ障はimpairments(医学モデル)でしょうか、それともdisabilities(社会モデル)でしょうか。熊谷先生はdisabilitiesであると考えます。なぜならば、どんな場面のコミュニケーションでも齟齬は一定頻度で生じるものであり、その原因はどちらかに帰属できるものではなく、しいて言えば自分と相手の間、つまり自分と社会環境との間に生じるものだからです。

近年、一部の文化人類学者がASDを一文化として捉える試みを行なっています。これは生物学的な概念とは異なりますが、ASDをdisabilitiesとして捉える観点が存在していることに意味があります。

神経多様性運動

1990年から身体障害者コミュニティーで生まれた社会モデルが精神障害者にも広まり、神経多様性はジェンダーや民族性、性的指向、障害と同様に社会的カテゴリーとして認識・尊重されるべきであると主張する「神経多様性運動」が始まりました。ASD当事者の他、双極者、ADHD者、統合失調症者、統合失調感情障害者、睡眠リズム障害者なども加わり、inclusion(包摂)に焦点を当てたサービスや合理的配慮・コミュニケーション・補助のテクノロジー・職業訓練・自立支援を支持する、国際的な市民権運動となっています。

特別支援学級について

最後に、学生から「特別支援学級はdisabilitiesに対処した最良策か?」という質問がありました。これに対して熊谷先生は、「分離教育(障害の有無でクラスを分ける)はinclusiveな社会実現に逆行する実践だと考える。空間を共有することが大切な条件」と述べた上で、「しかし聴覚障害の当事者は分離教育の重要性を主張してきた」と話しました。手話が第一言語ではない環境で教育を受けてもアイデンティティが育たなかったという証言があるからです。ここでポイントとなるのが障害の見えやすさです。見えにくい障害は過小評価されるため、過剰な適応を強いられます。一方、見えやすい障害は過大評価され、過剰な差別に遭います。このような理由から、障害の見えやすさによって望む方向性が異なってきます。障害者に共通する想いは、「等身大の自分を受け入れてほしい」ということです。

講義を通じて感じたこと

他の受講者から出た質問に関連して、inclusiveな社会では悪意なき無理解が蔓延るという話が印象的でした。私自身はやはりマイノリティーの気持ちはマイノリティーにしかわからないと考えており、非当事者は失敗を重ねて学んでいくしかないのだろうと思っていました。ただ今回の講義を聞いて、「本質を問う」習慣をつけることで、未然に失敗を防ぎながら本当のinclusiveな社会に近づけるかもしれないとも思いました。

また、社会モデルと医学モデルは本来入り混じっているという話もあり、これは重要なことだと感じました。一見対立する2つのものがある時、どちらか一方が正しく他方は間違っていると思いがちですが、両方の考え方をいいとこ取りできればそれが一番です。「選択肢を増やす」ことはinclusiveな社会を実現するために欠かせない要素の一つだと思います。

南井 まり佳(総合文化研究科・広域科学専攻 修士2年/17期生)